近日,基地专职研究人员陆灵犀副研究员等在Society of Neuroscience (SfN)旗下《eNeuro》期刊发表题为“Neural signatures of hierarchical linguistic structures in second language listening comprehension”的研究论文,揭示第二语言理解中语言层级加工的相关神经机制。

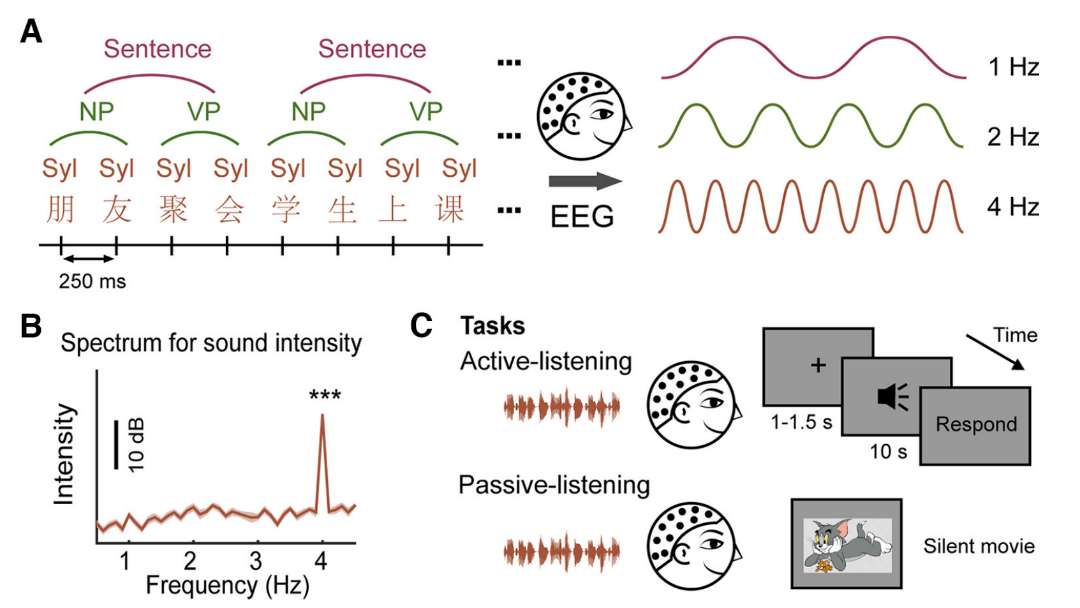

在母语理解的过程中,大脑可以快速地将连续语音流切分为字、词、短语、句子等不同层级的语言单元,并在不同时间尺度上对语言层级结构进行快速的神经跟踪。相较于母语加工,第二语言学习者在感知语音流并进行语言理解时存在一系列的困难,其背后的认知神经加工机制尚不明确。针对这一问题,本研究招募了汉语普通话母语者和汉语第二语言学习者两组被试,使用包含字、词、句三种语言层级结构的语音流作为实验材料,利用频率标记方法将三种语言结构以4 Hz、2 Hz和1 Hz三个固定频率呈现,并设置主动注意和被动注意两个条件,使用头皮脑电图(EEG)技术记录被试在听言语刺激时跟踪不同语言层级结构的神经活动。

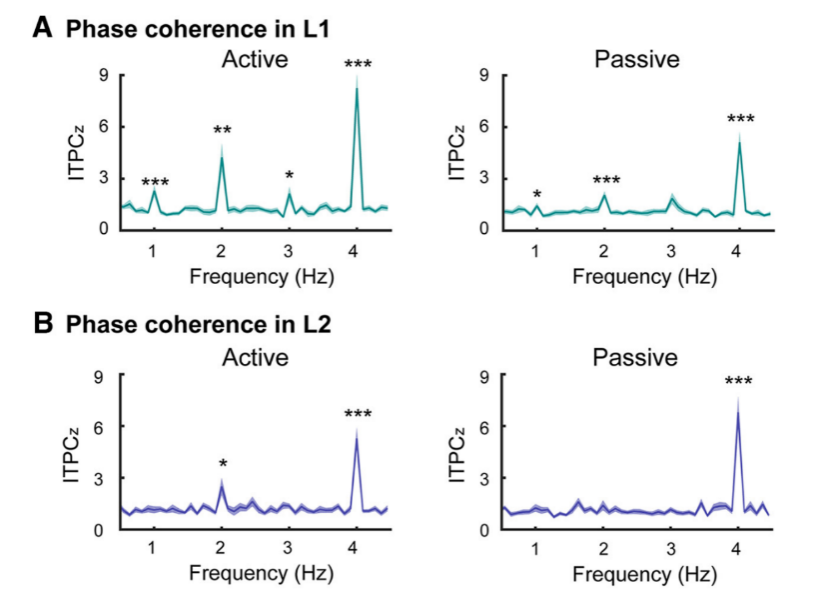

研究发现,相较于汉语普通话母语者,汉语第二语言学习者对高级语言结构(词和句)的神经跟踪存在显著弱势。在主动注意条件下,二语学习者仅能跟踪字和词结构;在被动注意条件下,仅能跟踪字结构(即语音包络)。其次,二语者对词结构的神经表征与其语言流利度之间存在显著的正相关关系,即二语者的汉语熟练度越高,其在神经水平上进行高级语言结构的构建和快速神经跟踪能力越强。此外,二语者在调用注意资源协助语言理解的过程中也存在与汉语母语者不同的注意调制模式。本研究成果为第二语言听觉理解中语言层级加工背后的神经机制提供了重要的实证证据。

论文的第一及通讯作者是北京语言大学语言认知科学学科创新引智基地的陆灵犀副研究员,论文合作者为北京大学高家红教授、北京语言大学蒋荣副教授、北语引智基地硕士生邓雅婷和肖哲。该研究得到北京市社科基金青年项目的资助。

论文:

Lu, L.*, Deng, Y., Xiao, Z., Jiang, R., & Gao, J. H. (2023). Neural signatures of hierarchical linguistic structures in second languagelistening comprehension.eNeuro, 10(6).https://doi.org/10.1523/ENEURO.0346-22.2023